Por Alejandro Bentancor

Argentina

Argentina es tierra de contrastes, historia, costumbres y pasiones. Algunas de ellas fuertemente arraigadas en la sociedad: el asado con familia los domingos, los clásicos de fútbol, los mates con amigos, el dulce de leche, por sólo nombrar unas pocas de una gran lista de buenas costumbres y características de nuestra sociedad. Lamentablemente, tenemos también un sinnúmero de costumbres que son realmente malas y, como bien dice la palabra, se han hecho “costumbre” entre los argentinos: la inseguridad, la pobreza, la inflación, la corrupción… y la mala conducción que provoca las altas cifras de muertes por accidentes de tránsito. Más de uno se podrá sonrojar con tal afirmación, pero los que vivimos en este país sabemos bien que tenemos una tendencia natural a romper las normas de tránsito; una costumbre muy argentina. Automovilistas, peatones, ciclistas y motociclistas, todos hacen al caótico tránsito que se observa en las grandes ciudades del país.

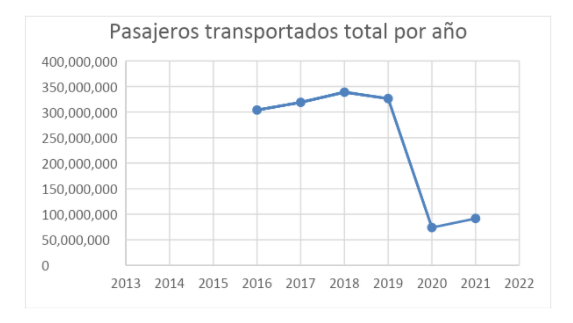

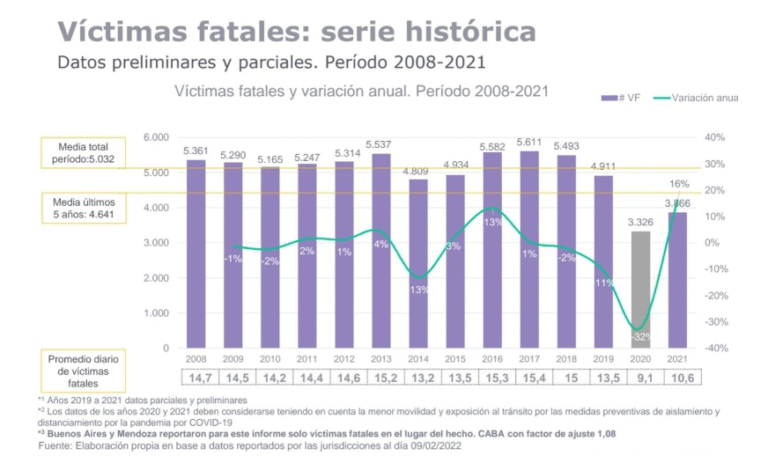

Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), creada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández, el promedio diario de víctimas fatales en accidentes de tránsito, o producto de ellas, arroja la cifra de 13,8 para el conjunto de la serie. Quiere decir que 14 personas, en promedio, mueren por día producto de un accidente de tránsito desde hace ya 13 años (2008-2021), es decir, una media total para el período de alrededor de 5000 personas todos los años.

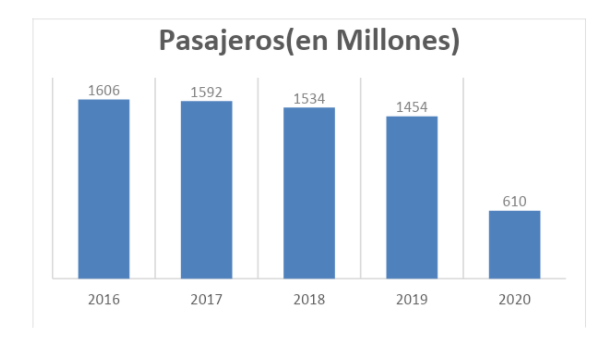

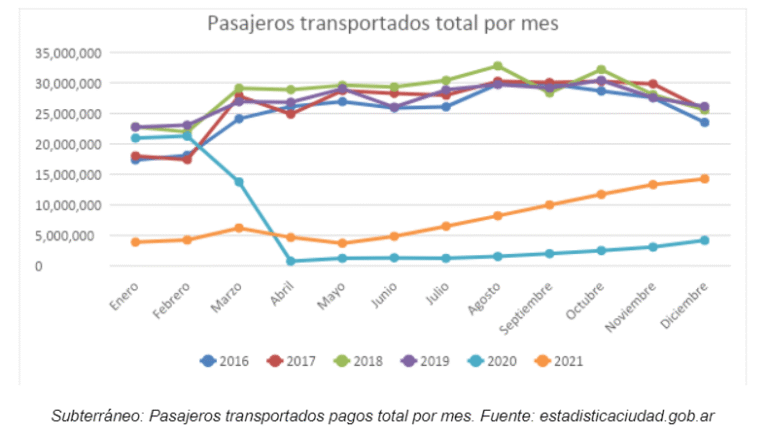

Hay que tener presente para el estudio de estos datos que el 2020 fue un año atípico producto de la pandemia de Covid19 y las medidas sanitarias adoptadas para restringir la circulación de la población. Algunas de estas medidas se mantuvieron en 2021, y parte de 2022, no logrando llegar aún a los valores pre-pandemia de pasajeros transportados, aunque progresivamente se están volviendo a alcanzar en todos los medios de transporte. Por lo tanto, la baja en los valores de estos últimos 2 años analizados no es producto de una mejora en las conductas de manejo, fuertes campañas de educación vial o concientización, sino que son como resultado directo de las medidas para prevenir la circulación de las personas. De hecho, en 2021 las cifras volvieron a subir un 16% con respecto al 2020 que había marcado un piso de 3.326 víctimas fatales en el año, para llegar a casi 3.900 (la cifra más baja desde la creación del organismo).

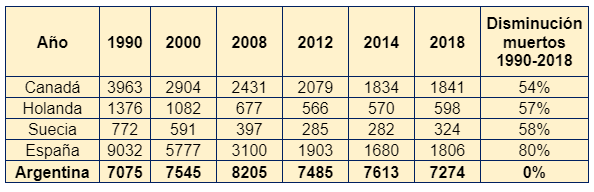

En el país contamos con otras organizaciones no oficiales dedicadas pura y exclusivamente a estos temas, y con más antigüedad también, como por ejemplo la asociación civil Luchemos por la vida, fundada en 1990, que cuenta con una vasta experiencia y trayectoria en la recolección de datos para la confección de estadísticas, campañas de concientización, capacitaciones, etc., que además se ajustan a estándares internacionales, y son fuente de consulta para toda la sociedad, entre ellos, académicos e inclusive políticos de todo tipo para la formulación de leyes a nivel nacional.

De la tabla de arriba, lo primero que se observa y asombra es que las cifras que maneja esta asociación son sensiblemente mayores a las oficiales. No obstante, para nuestro cometido, que no es más que el estudio de los accidentes de tránsito en Pasos a Nivel (PAN), estos datos sirven como marco de referencia en el desarrollo de nuestro tema. Según esta asociación Argentina no baja de 7000 muertes por año desde la década de los ´90, lo que equivale a un promedio diario de 20 víctimas fatales durante los últimos 30 años y se sigue contando.

En el ámbito internacional, y utilizando jerga deportiva, el país se encuentra de mitad de tabla para abajo. Con 149 muertos por cada millón de habitantes, o 463 muertos por cada millón de vehículos. Ahí tenemos una comparación relacionada a la población del país y en cuanto al parque automotor activo. En la siguiente tabla se puede observar países de la región como Chile (28°, 285), Uruguay (33°, 539) y Brasil (35°, 787) que se encuentran en valores similares a Argentina(31°, 463).

Por otro lado, tenemos países del norte del continente americano como Estados Unidos (24°) y Canadá (14°) donde las cifras rondan las 75 y 134 muertes por cada millón de vehículos respectivamente, y México (30°) con 459, lo que lo acerca más a los valores referenciales de los países latinoamericanos aquí analizados. En los primeros puestos hallamos, como es de esperar, países con alto desarrollo del continente europeo como Noruega (1°, 32) y Suiza (3°, 45), entre otros, y en los últimos puestos, algunos países del continente africano o asiático, como Egipto (41°, 1825), Marruecos (42°, 1924) o India (43°, 7192), que es un caso totalmente único en el mundo y digno de ser analizado a otro nivel más profundo.

Volviendo al ámbito local, los argentinos creemos que manejamos bien, sin embargo, los números no dicen lo mismo. Producto de un accidente de tránsito es común tener que desviar el recorrido y tomar otro camino para llegar a nuestros trabajos o estudios por verse afectado el normal desenvolvimiento del tránsito. Esto nos genera diariamente pérdida de tiempo irrecuperable, costos económicos, estrés, contaminación ambiental, y muchos problemas más.

Al detenerse a analizar, aunque sea un poco, las causales de estos “accidentes”, podemos encontrar algunos factores en común, entre ellos: consumo de alcohol, uso del celular, conducción temeraria, trastornos del sueño, entre otros. En lo que respecta al ferrocarril, sea de pasajeros o de carga el cruce de vehículos con barrera baja en los Pasos a Nivel es una constante cotidiana, así como también lo es el cruce de peatones sin prestar atención a los avisos sonoros o lumínicos que puedan existir en la zona. Podemos afirmar sin miedo al error que, el problema particularmente en la sociedad argentina, es básicamente la educación.

Los cruces se pueden modificar para estar al día con las recomendaciones de organismos de control, los sistemas de tracción y frenado, los cuales podrían mejorar si se realizaran las inversiones necesarias, sistemas de señales se funcionando los 365 días del año, procedimientos actualizados y donde el ferrocarril puede disponer de personal en los PAN ubicados en zonas con gran caudal de vehículos, entre otras tantas medidas posibles.

Sin embargo, si la persona que está detrás de un volante avanza con la barrera baja a sabiendas de que lo que está haciendo es como mínimo peligroso, o un peatón quiere “ganarle” el paso al tren para cruzar hacia el otro lado y apura el paso sin mirar a ambos lados o sin prestar atención a las indicaciones de un banderillero, entonces todo lo que se pueda hacer en materia de infraestructura, material rodante, reglamentaciones, procedimientos, leyes o multas no van a ser nunca suficientes para evitar que tanto peatones como conductores traspasen un PAN cuando tiene prioridad de paso el ferrocarril.

Actualmente, para los que estudiamos el ferrocarril los datos más confiables y accesibles al público en general, donde podríamos apuntarnos y seguir de cerca su evolución, es la flamante Junta de Seguridad del Transporte (JST), “organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.” Este organismo tiene como objetivo contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes e incidentes de transporte, cuya investigación técnica corresponda llevar a cabo, también mediante controles, la emisión de recomendaciones y acciones eficaces. Este organismo fue creado por la Ley 27.514 del año 2019, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, y hoy día se encuentra en plenas funciones para todos los medios de transporte, aunque con casi 4 años de antigüedad es muy pronto para sacar conclusiones sobre su influencia en el Ministerio de Transporte, ya se pueden observar algunos trabajos interesantes que sólo el tiempo dirá si progresan y crecen dando crédito a la sociedad.

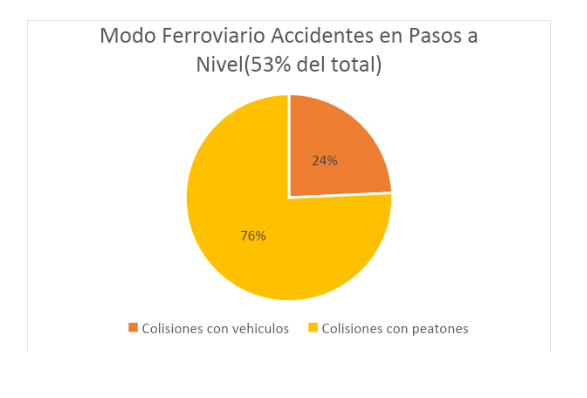

Uno de los más interesantes, y recientes, es el estudio de investigación realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones de Sucesos Ferroviarios (DNISF) de la JST, donde se señala que el 53% de los sucesos identificados dentro del modo ferroviario durante el 2021 ocurrieron en los Pasos a Nivel. En dicho informe, esté 53% representa 349 accidentes de los cuales en 109 de ellos hubo colisiones con vehículos y en 240 con peatones involucrados.

Basado en este estudio y la problemática existente es que se presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para establecer en la Provincia de Buenos Aires “La semana de la concientización sobre los pasos a nivel ferroviarios (PAN)”, impulsando las recomendaciones de la JST. La intención, dicen, es la de “dotar de nuevas herramientas al Ministerio de Transporte provincial para mejorar la calidad de los bonaerenses mitigando cualquier tipo de accidente previsible.” La fecha propuesta (segunda semana de junio) coincide con el mismo evento que realiza a nivel global la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

Desde el año 2009, la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) ha organizado el “Día Internacional de Sensibilización sobre los Pasos a Nivel” o “ILCAD” por sus siglas en inglés (International Level Crossing Awareness Day) con el apoyo de la comunidad ferroviaria mundial. Un número cada vez mayor de organizaciones del sector vial, la Comisión Europea y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEE-ONU) respaldan esta campaña cuyo objetivo es sensibilizar a los usuarios de las carreteras y a los peatones sobre los riesgos que corren en los pasos a nivel con el fin de cambiar sus comportamientos e incitarles a cruzar con total seguridad.

“La motivación de esta campaña es un conjunto de estadísticas: demasiadas personas encuentran aún la muerte o resultan heridas por accidentes en los pasos a nivel. E incluso si, según estadísticas europeas, las colisiones en los pasos a nivel sólo representan el 1% del número total de los fallecidos en las carreteras, tales colisiones contabilizan el 28% del conjunto de accidentes ferroviarios. Estas estadísticas muestran además que en la mayoría de los casos los incidentes en los pasos a nivel son imputables al mal comportamiento de los usuarios de la carretera y de los peatones. Las conferencias organizadas sobre este tema muestran que, a falta de poder cerrar todos los pasos a nivel, el único medio real para reducir accidentes es la educación, que permite sensibilizar a la gente sobre los riesgos y las consecuencias de su comportamiento si no respetan el Código de circulación. Hay que añadir que cuando la educación no funciona o es insuficiente, se debe sumar a ello la sanción”. (ILCAD,2014)

En el ámbito local, la representación de ILCAD en la Argentina está a cargo del Grupo de Estudios en Transporte y Tecnología Ferroviaria de la Facultad Regional Buenos Aires correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). De acuerdo con Pablo Martorelli, aquí se desarrollan las jornadas ILCAD desde 2010 ininterrumpidamente, con actividades presenciales y remotas sincrónicas con Europa y por streaming con participación de más de 400 profesionales de una docena de países alrededor del mundo, siendo cabeza en Sudamérica.

Martorelli, integra dicha organización dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la FRBA, además de ser el actual presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles donde, entre otras cosas, se encargan de la elaboración de planes y proyectos ferroviarios en todo el país, y la realización de seminarios, cursos y congresos ferroviarios a nivel nacional.

Las autoridades nacionales apenas están comenzando a entender mínimamente el problema. Las organizaciones que se ocupan del “tránsito” no miran los pasos a nivel, tampoco la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

– Pablo Martorelli.

Como se puede apreciar, este problema no distingue entre países desarrollados o no, sino que afecta a todos por igual, aunque en mayor o menor medida claro está. En el caso argentino, y quizás latinoamericano, por muchos motivos es que estamos lejos de los valores que manejan las sociedades más desarrolladas del planeta, y al ritmo al que vamos difícilmente podamos revertir la situación en el corto plazo. Pero lo importante es seguir trabajando al respecto, con especial énfasis en los niveles iniciales de la escuela, para lograr concientizar a la población sobre la importancia de la educación vial y poder cambiar estas cifras tan vergonzosas en vistas de un futuro mejor para nuestras comunidades. El Estado es el responsable de utilizar todas las herramientas con las que cuenta para lograr este cometido, pero también se puede “empezar por casa” y dar el ejemplo diariamente.

Detenerse y pensar unos minutos puede salvar nuestra vida y la de los demás.

Alejandro Bentancor

Licenciado en Transporte Ferroviario en la Universidad de la Marina Mercante.